行通济

“行通济”指每年正月十六佛山人行“通济桥”,以求来年风调雨顺,心想事成。该民俗活动在佛山流传300多年,原为民间普通习俗,后成为全民参与的一项大型民俗活动。

通济桥是佛山最早修建的桥梁之一,据明末户部尚书佛山人李待问《修通济桥纪略》所记载,该桥始建年代不详,原为木桥,明嘉靖三十八年(1559)、隆庆二年(1568)、万历九年(1581)均有重修,后毁尽。明天启五年(1625),李待问回乡倡议以木石修桥,同年八月二十二日开工,翌年二月二十二日完工,取名“通济桥”,寓意“桥以通济名,必通而后有济也”“以正义通,以亨屯济”。由于该桥横跨佛山涌(明代以前是东平河支流),水路可通四乡,陆路可达邻村,是通往顺德、番禺的必经之路,为佛山重要的交通、商贸要道,因此,佛山商民为求来年生意顺境,便行通济桥讨好意头,后渐成习俗,并衍生出“行通济,无闭翳”这一广为流传且具有鲜明地方特色的俗语。

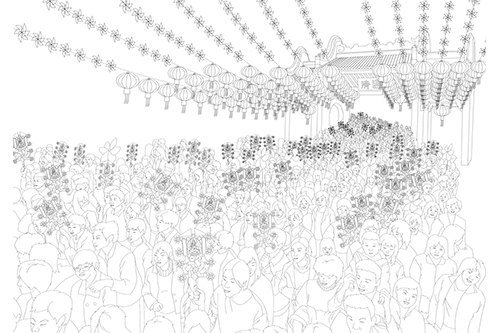

昔日,每逢农历正月十六,佛山民众及四乡男女老少,联群结队,携男带女,步行至通济桥,或在社坛焚香烛、烧炮仗,或步入南济观音庙朝拜祈福。接着购买“行运风车”,手持风车游行于通济桥上。凡行通济桥的人,须一次从桥头(北岸)行至桥尾,不能折回复返,并由桥尾右傍大基而去,经尾窦到澳口返回。如今,佛山市民“行通济”多携风车、灯笼、生菜等物品为新一年祈祷。

彩绘图,线描图,实物图(点击可放大)